|

Большие разноцветные шары вспыхивали и гасли, образуя в

небе знакомые фигуры.

-- Это Большая Медведица. А вон полетела Кассиопея.

А это, видимо, Южный Крест, -- бубнил скучный гнусавый

голос где-то с левого бока.

|

-- Вы -- кот! -- с укором сказал ученый. Он прищурил

глаза, поморщился, пытаясь встать.

-- На себя посмотри, -- буркнул кот. -- Тоже, знаешь,

не пряник. -- С трудом перегнувшись через собственный

хребет, принялся вылизывать заднюю лапу. Жирный был

очень, а так красивый кот, черный.

Ученый на секунду задумался и вдруг испуганно спросил:

-- Я превратился в пряник?

-- А что, ты умеешь? -- живо заинтересовался кот. Он

придвинул ближе усатую морду и жадно промурлыкал: -- А

мможешь в ммышку? В ммаленькую ммышку, ммилейший ммаг,

продеммонстрируй ммогущество, ммудрость и ммастерство!

|

-- Сейчас, -- хмуро пообещал ученый, -- рассыплюсь пред

тобой излюбленным кошачьим кормом "вискас" и сверху

польюсь сметаной.

-- Нет! -- кот в ужасе отпрянул, -- Только не вискас!

Уммоляю тебя. Я сделаю все, что прикажешь! --

голос его стал бархатным, отчаянно хитрым. -- Я только

хотел проверить тебя, точнее, я лишь в шутку усоммнился

в тебе, ммастер, чтобы мы могли вдвоем посммеяться.

Моя ммечта -- служить тебе верой и правдой! -- Он

нервно облизнулся. -- Успокой мменя, дай комманду!

-- Хорошо, -- пожал плечами ученый. -- Расскажи, что

это за место.

-- Это мместо? -- вертикальные зрачки кота стали узкими,

страшными щелками. -- Ты хочешь, чтобы я назвал это мместо?

-- Да, -- сказал ученый.

-- Ну что ж... -- задумчиво промурлыкал кот, -- пусть

это будут... Большие Бячины. -- Он поднялся, махнул

хвостом, -- Я пошел, привет.

-- Постой, -- ученый, что-то вспомнив, приподнялся на

локте, -- как мне попасть в Нетополь?

-- Сейчас, -- кот недобро усмехнулся, -- тебе лучше

подумать о том, как отсюда выбраться.

-- Хорошо, а в Апельсиновую Рощу? -- спросил ученый. --

Хотя бы это ты знаешь?

-- Ты не понял, -- с притворным сожалением вздохнул

кот. -- Впрочем, попробуй узнать у Йочина. Он будет

здесь, -- кот понюхал воздух, -- с минуты на минуту.

Сбежать ты все равно не успеешь, вот и спроси.

Говоря последние слова, кот таял в воздухе. Лапы,

хвост, грузное туловище исчезали на глазах, как бы

размазываясь некрасивым пятном. "Сейчас одна

улыбка повиснет тут," -- с раздражением подумал ученый;

его тошнило. Но и сама улыбка быстро исчезла,

сверкнув зубами. Ученый остался один. Вокруг

него нарисовалась болотистая местность на сером

свинцовом фоне; пожалуй, что-то было в этом унылом

зрелище, цепляло за сердце. Только несколько портил

вид рассыпанный по кочкам, по извилистым корягам, по

мелким кустикам с красными и желтыми ягодами подмокший

грязновато-белый порошок. "Для чего он здесь? --

рассеянно подумал ученый. -- Удобрения? Магия

какая-то?" -- и тут же, рассердившись на себя,

приподнялся и сел. Сидеть был мокро. "Легко же

я готов списать все на магию. Леность ума, уходящего

от объяснений! "Магия" -- из всех самое неинтересное."

Настоящие ученые думают так, и тут с ними не сговоришься.

На то у них есть причины. А на самом деле магия -- это

искусство говорить правду.

Говоря последние слова, кот таял в воздухе. Лапы,

хвост, грузное туловище исчезали на глазах, как бы

размазываясь некрасивым пятном. "Сейчас одна

улыбка повиснет тут," -- с раздражением подумал ученый;

его тошнило. Но и сама улыбка быстро исчезла,

сверкнув зубами. Ученый остался один. Вокруг

него нарисовалась болотистая местность на сером

свинцовом фоне; пожалуй, что-то было в этом унылом

зрелище, цепляло за сердце. Только несколько портил

вид рассыпанный по кочкам, по извилистым корягам, по

мелким кустикам с красными и желтыми ягодами подмокший

грязновато-белый порошок. "Для чего он здесь? --

рассеянно подумал ученый. -- Удобрения? Магия

какая-то?" -- и тут же, рассердившись на себя,

приподнялся и сел. Сидеть был мокро. "Легко же

я готов списать все на магию. Леность ума, уходящего

от объяснений! "Магия" -- из всех самое неинтересное."

Настоящие ученые думают так, и тут с ними не сговоришься.

На то у них есть причины. А на самом деле магия -- это

искусство говорить правду.

Ученый ждал, и вот, отделившись от тени лежачего,

должно быть, давно сгнившего внутри себя дерева,

небольшой мужичок потоптался в мокрой ямке под

ногами, как будто что-то стряхивая с кочки грязных,

спутанных волос на круглой голове, и двинулся к нему.

Руки его были похожи на лапы, и вообще было в нем

что-то страшное.

-- Сидишь, значит? -- остановившись в паре шагов,

хрипло спросил он.

-- Сижу, -- согласился ученый, не в силах отрицать

очевидное.

-- Так вот просто дашь себя сожрать? -- недоверчиво

поинтересовался мужичок, странно облизываясь.

-- Не думал об этом, -- честно ответил ученый. --

А зачем тебе меня жрать?

-- Так ведь эта... белковый компонент, -- нехорошо

ухмыльнулся мужичок.

Ученый поднял голову. Странный человек теперь смотрел

на него в упор. Их глаза встретились.

-- Денис Трофимович? -- изумленно спросил ученый.

-- Ась? -- мужик поморщился, сунул палец в ухо, провернул

его там с сытным чпоком. -- Женька! Ты?! -- и добавил

себе под нос, -- вот дрянь, небось радиоактивный.

Ученый хлопал глазами, вспоминая студенческие годы,

странного преподавателя квантовой механики, который

любил рассуждать о параллельных мирах, намекал, что

во многих из них побывал и везде женщины из-за него

дрались, повторял с загадочной улыбкой, что в уравнении

Шредингера можно "обратить время вспять", и никогда

почему-то не знал, где писать постоянную Планка, в

числителе или в знаменателе. На экзамене студенты

ему старались не попадаться. О неудачниках говорили:

"Еще одного сожрал Троф." Троф -- это была его

кличка.

Ученый спросил:

-- Как вы здесь оказались, Денис Трофимович?

Мужичок прижал кулак к носу, пофыркал, как будто

понюхал его; передернул плечами. Кулак у него был

волосатый.

-- Так, -- неопределенно сказал он, отнимая кулак от

лица, -- за одной там. Такая была... аппетитная.

Ну, я за ней и пошел.

-- А она что? -- спросил ученый.

-- А она, оказалось, служит у одноглазого. И вообще

не эта... не из наших... то есть, теперь-то уж не из ваших...

не хомо сапиенс.

-- А кто же? -- Женя, то есть, Евгений Львович во все

глаза смотрел на Трофа.

-- Лиса, -- коротко сказал тот. -- Ну ладно, что было,

то быльем поросло. Заболтался я с тобой. А мне другой

вопрос решать надо. Жрать мне тебя или не жрать.

Из-за горизонта, рваного, мятого и чуть фиолетового,

похожего на края медузы, которая сохнет на берегу,

потянуло сырым сквозняком -- как от окна с закачавшейся

вдруг занавеской. Белый порошок, разбросанный

по кочкам, распространял отчетливо химический запах.

-- Горизонт можно сместить, -- задумчиво произнес

вслух ученый.

-- Ты подожди, -- сказал Троф, подбираясь ближе, и

походка его была странная, он перемещался согнувшись,

как бы прыжками, и должен был опираться на передние

лапы, то есть, тьфу, подумал Евгений Львович, конечно,

на руки, на тыльные стороны кистей рук, покрытые

жесткими волосами. -- Ты что там собрался смещать?

Естественную науку разводить, опыты экспериментировать?!

Гляди у меня! Ишь, Ньютон выискался. (Говоря "Ньютон",

он делал ударение на последний слог.) Я тут физики не

потерплю! Потреблю все твое эм це квадрат до последней

калории!

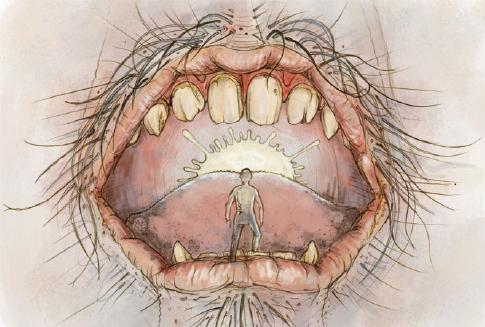

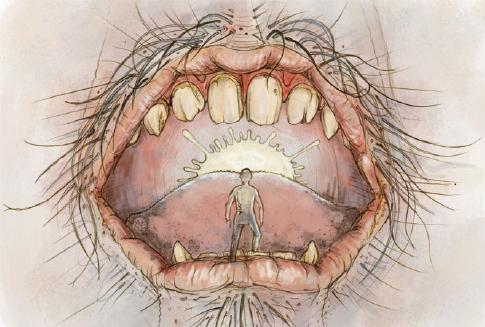

-- Открывайте рот, Денис Трофимович, -- устало сказал

ученый.

Троф остановился. С углов рта его на подбородок натекала

струйка слюны. Он стер ее, или, скорее, отвел рукой

в сторону.

-- Ты что, -- он сказал тихо, отчего-то с трудом

выговаривая слова, -- совсем жить надоело?

-- "Самурай выбирает смерть," -- махнув рукой,

процитировал ученый из книжки. -- Давайте, не тяните. --

Он уже встал на ноги и, качнувшись, сделал шаг в сторону

странного собеседника. Болото зачавкало, белый порошок

намок под ногой.

-- Ладно, -- хмуро проговорил Троф, и стало ясно, что

стесняет его необходимость сдерживать челюсти, стремившиеся

распахнуться, -- скажи только, Жень, как там Петька

мой, все колобродит?

Ученый удивился было, потом вспомнил:

-- Апостол?

-- ДаАААА, -- хлоп! зубы стукнулись о зубы, -- дразнили

вы его так, моего ассистента. Славный был, жирненький,

живчик такой. Петяра мой, а?

-- Воду очищает, -- пожал плечами Евгений Львович.

-- Как?! Магия? -- хлоп! верхняя челюсть стукнулась

о нижнюю. Денис Трофимович явно был потрясен.

-- Вроде того, -- усмехнулся ученый, -- магические

фильтры с секретной формулой.

-- Вот жулик! -- восхитился Троф и причмокнул языком,

тут же снова отерев рот. -- Зазвать бы его сюдаААААААА!

На сей раз он не справился с челюстями. Открываясь,

открываясь и открываясь, так, что весь Троф почти вывернулся

наизнанку, они образовали довольно широкий вход, и дальше

ждать было нечего. Ученый собрался с духом и шагнул в

разинутую пасть.

|

|

-- Да? -- сказал писатель. К сыру влекло, но уже

не с прежней силой. Он отодвинул левой задней лапой плетеный

табурет, а правой передней вытер лоб. -- А почему? Нет, --

поспешно добавил он, заметив дикое выражение в черных

глазках сторожа, -- не бойся, я не псих какой-нибудь.

Просто, ну, знаешь, -- он подбирал слова, -- я пока

сидел тут -- много думал. Как будто сто жизней прожил.

Ну и запутался немного в них, понимаешь? Потерял связь

с реальностью.

-- А, -- сторож даже обрадовался, облизнулся и фыркнул

носом; посмотрел на писателя осторожно и сразу снова

уставился на сыр. -- Это как мой прадед, старик Кыш

Тохтамыш. Он не такой уж старый тогда был, все

понимал. Ходил быстро что на своих двоих, что на своих

четверых -- молодых обгонял. А как задумается -- такое

вытворял! (Сторож оглянулся, как будто проверял, не

слушает ли кто, но никто из посторонних не подходил

к Мышеловке.) В рифму говорил.

-- А что, нельзя? -- удивился писатель.

Сторож снова вздрогнул и отступил еще на шаг.

-- Так его же и звали в рифму, -- писатель заметил, что

говорит не то, но все-таки продолжал, -- как ты сказал?

Кыш Тохтамыш.

-- Это -- имя, -- медленно ответил сторож. -- Имя дает

начальник. Начальнику можно. Гражданину -- нельзя.

И тут писатель вспомнил! Странно, ему казалось,

это было из другого рассказа. Но он уже заметил,

что и вещи, и даже герои здесь иногда проникают

из одной книжки в другую -- что называется, не в

первый раз. Значит, это здесь, в мышелюдском царстве,

мышелюдском государстве, главные начальники так

боялись, что у них отберут их начальническую

власть, что сначала запретили всем мышегражданам

носить оружие, потом изучать науки (а то вдруг

сами додумаются, как сделать пушку или гранату),

потом и буквари запретили на всякий случай

(а ну как найдут где-нибудь старые книги

и выучатся по ним опасным наукам)!

А когда простым мышелюдям, не из начальства,

осталось только рассказывать друг другу сказки

и истории, главный начальник понял, что стихи,

рифмы, тоже нужно запретить. Потому что стихи

легче запоминаются, а чем больше помнишь, он объявил

народу, тем больше знаешь, а много будешь знать --

скоро состаришься. А поскольку врачей и лекарства

уже тоже успели запретить, первый долг начальника

был беречь здоровье вверенных ему граждан. Самим

начальникам, чтобы удобнее было управлять,

рифмы разрешались.

И тогда писатель понял, что он должен делать.

Сторож не причинил ему зла. Он не хотел вредить

сторожу. Он от души надеялся, что и не будет ничего

плохого для сторожа, если не бить его, не кусать,

не душить, не царапать, не дергать за хвостик,

а просто взять и разрушить этот мир.

Он выпрямился, открыл пасть и начал наугад:

-- Восемь лапок, две головки,

Два хвоста, вода и сыр.

В черной клетке, в мышеловке

Начинают мышки пир!

-- Перестань, -- попросил сторож.

-- Что вы, прутья, задрожали?

Страшно вам и тесно вам?

Где стояли, там упали,

Чтобы место дать словам!

-- Ты... ты сломаешь ее, -- сказал сторож.

Вокруг них падали прутья.

-- Чем вы были, станьте снова,

Рассчитайтесь раз на два!

То, что начиналось словом,

Возвращается в слова!

Сторож выронил сыр, заслонил рукой, а не лапой

глаза и пищал. Мышеловки как не бывало. Между

начальниками -- теперь это было видно издалека --

началась паника: мундиры, ордена, знаки отличия

исчезали. Мышелюди на улицах превращались в обычных

людей.

Писателю показалось, что он поднимается во весь рост,

становится выше, у него закружилась голова. Сесть

было некуда. Он оглянулся -- плетеный табурет исчез.

Воздух вокруг лопался и разваливался, как цветная

мозаика, задетая рукавом. Начальники почему-то

никак не могли превратиться в людей, они опустились

на четыре лапки, бегали и верещали, их было много,

они, толкаясь, собирались у ног писателя. Очевидно,

кому-то пришла в голову мысль об ответном ударе.

Прямо напротив писателя мыши освободили площадку,

и в середину вытолкнули несколько толстых, растерянных

собратьев. Те еще как-то держались на двух ногах,

старались стать на все четыре, но это выходило

у них неуклюже. Толпа понукала их начальственным

писком, в котором можно было разобрать слова:

"Поэты, вперед!"

Писатель почесал в затылке. Рука стала непривычно

тяжелая, этот жест с трудом удался. Было ему

страшновато, но любопытно.

Поэты тоже боялись.

Наконец один, с туповатой мордочкой, разинул рот.

Шевельнулся красный язык. Остальные молча смотрели,

только дышали громко и быстро. Он сказал:

-- Сыр.

Поэты переглянулись. Начальники попритихли. Ничего

не произошло. Поэт, очевидно, попытался подобрать

рифму:

-- Гзыр. Мзыр. Вызызыр.

Писателю захотелось ему помочь. Все же он решил

пока помолчать и подождать, что будет.

-- Каламсыр Мамзыр Фыфыр! -- торжественно продекламировал

поэт.

-- Может быть, дыр? -- робко предположил другой

поэт, мышелюд с длинным хвостом. -- Например:

Сыр

Состоит из дыр.

-- Да нет же, -- помотал мордочкой другой, -- разве это

гимн? Нужен гимн. Молитва. Начальники же сказали.

Например,

Священный сыр!

Ты мой кумир!

О, снизойди до наших рыл!

Я, раб сосисок и кефиру,

Молюсь божественному сыру!

Все принюхались. В воздухе поднимался сырный туман.

У писателя засосало под ложечкой.

-- Теперь, -- вздохнул третий поэт, самый толстый

и грустный, -- нужно что-то пронзительное. Например,

Облизни усы, а хвоста не трогай.

Дай мне сыру, матушка, на дорогу,

Ты прости-прощай, путь мне лег тернистый,

Ухожу бороться я с экстремистом.

Не бывать целей моей серой шкурке,

На поклон иду к верной смерти-Мурке,

Скажу, здравствуй, Мурка, да как делишки,

Поиграй со мной в твои кошки-мышки,

Я замру в когтях твоих, холодея,

Только дай сперва наказать злодея,

Был я тихий, слабый, а стал отчаянный,

Потому что так приказал начальник.

Высосу злодею глаза до дыр,

Это будет, мать, мой последний сыр,

Вымойся в слезах, выйди за околицу,

Посмотри, как солнце в слезах умоется.

Слушая это, писатель невольно прослезился и сам. Он хотел

сказать мышиным поэтам, что не желает им зла, что если кто

и губит их, то это их собственные начальники... но вдруг

с ужасом почувствовал, что лицо его вытягивается в

острую мордочку, и под носом снова топорщатся твердые,

как из проволоки, усы.

Все возвращалось назад.

Начальники уже поднимались на задние лапы. К одному

вернулся мундир, другой поднял вверх переднюю лапу

и поймал орден. В глазах толстого, грустного поэта

светилась гордость, смешанная со странной обреченностью.

Писатель понял, что он страшно устал. Ну что ж, он

подумал -- не получилось. Сейчас его отведут в Мышеловку.

Усадят на плетеный табурет. Принесут сыр. Что будет

дальше, он тоже знал. Ему было, пожалуй, почти все

равно. И, кстати, очень хотелось сыру.

И тут появился сторож. У него не было ни хвоста, ни

шерсти на лице, но его было легко узнать. Только,

неизвестно отчего, он держался прямо и не боялся.

Он встал рядом с писателем и сказал:

Люди замечают, что в воздухе сыро

От туманов мышьих, от колдовских.

Мышеловки ломятся от бесплатного сыра!

Ну-ка, мышки, в клетку наперегонки!

В считанные секунды все было кончено. Начальники,

снова четвероногие, побежали, толпясь и обгоняя

друг друга. Они мчались по направлению к большой

клетке. Поэты, толстые и неуклюжие, неуверенно

плелись в хвосте. Самый грустный никак не мог

приспособиться к мышиной походке, не то передние

лапы были коротки, не то мешал лишний вес -- он

все время падал.

-- Смотри, -- усмехнулся сторож, глядя ему вслед, --

совсем как альбатрос на палубе корабля.

Пространство вокруг них расчищалось, становилось

пустым -- сначала как большая площадь посреди города,

потом как пустырь далеко за домами, для чего-то залитый

асфальтом, потом -- просто как очень пустое место.

-- Ты не победил его, -- неожиданно для себя

сказал писатель. -- Того, толстого. Мышиного

альбатроса.

-- Нет, -- пожал плечами сторож. -- Он свое дело

знает.

-- А как же...? -- писатель не закончил вопроса.

-- А зачем его побеждать? Он подчиненный, слуга.

Сам так выбрал. А начальников победить проще

простого. Это ты мне сам и показал, а я понял.

Писатель посмотрел на него. Светловолосый, невысокий

человек, глаза карие. На мышь не похож.

-- Откуда ты взялся, сторож? -- спросил писатель.

-- Да что я тебе за сторож, -- улыбнулся человек. --

Я путник, а не сторож. Так... путешественник.

-- А здесь ты откуда? -- настаивал писатель; этот

вопрос казался ему очень важным.

-- Так... -- неопределенно ответил человек, -- попал

в сказку.

И писатель не слишком-то удивился, когда человек при

этих словах превратился в птицу. В белую ворону,

в ворону-альбиноса превратился он, и взмыл в небо.

Что ж, в небо так в небо, хочешь -- бегай на четырех

ногах, хочешь -- на двух, хочешь -- пари по воздуху,

ты же свободный человек; вот как примерно думал

себе писатель.

-- Но все же, -- сказал он вслух, -- раньше я не так

представлял себе белых ворон.

Ученый шел по улицам Нетополя. В том, что это тот самый

город, сомнений не было. То есть, сначала были, потому

что все нужно проверять, и ученый в раздумье остановился

у указателя "Площадь Бесчеловечная -- 100 хвостов".

Указатель был пестрый, похожий на верстовой столб, и на

нем был нарисован глаз, а не хвост.

-- "Хвост" -- это что такое? -- вслух проговорил ученый.

Указатель даже подпрыгнул.

-- Ты не знаешь, что такое хвост? -- спросил указатель.

Ученый вздрогнул, отступил на шаг, но быстро взял

себя в руки.

-- Я просто подумал, -- вежливо объяснил он, -- это единица

измерения или что-то другое?

-- Измеряют не в единицах, а в хвостах, -- наставительно

произнес указатель, посмотрел вниз на свой столб и вкрутился

им немного глубже в землю для солидности. -- Написано же

ясно.

-- Пусть так, -- пожал плечами ученый. -- А что, хвосты

у вас длинные?

Указатель моргнул глазом.

-- У меня, -- он сказал, -- нет хвоста. Это нога.

-- Извините, -- сказал ученый.

Он решил идти на Площадь Бесчеловечную. Взглянув еще

раз, куда показывала стрелка, он вступил на мощеную

камнем дорожку нужного направления. На боку у себя

он нащупал вдруг дорожную сумку и удивился -- он твердо

помнил, что ничего такого не брал с собой.

-- Мой друг, -- указатель сказал ему вслед.

Ученый остановился. Он дал себе слово пока ничему

не удивляться, не думать о том, откуда берутся

так называемые чудеса. Это могут быть иллюзии,

самовнушение или сложная, далеко вперед ушедшая

техника старших цивилизаций -- на досуге найдется

время разобраться. Если получится. Если из этой

"страны чудес" простой ученый может вернуться живым.

И все-таки его сильно задело такое обращение

указателя. "Мой друг," -- это звучит снисходительно,

да еще от какой-то палки с табличкой!

Он медленно обернулся.

-- Мой друг, -- повторил указатель. -- Я уже не

молод. Во всяком случае, меня сделали не вчера.

-- Меня тоже, -- мрачно сказал ученый.

-- Тогда вы меня поймете, -- как будто обрадовался

указатель. Он даже подпрыгнул, разбрасывая комья

земли, но тут же постарался вкрутиться на место.

-- Я хотел просить вас... просить передать одной

очаровательной указательнице... что у меня серьезные

намерения. Пожалуйста, сделайте это, и я ваш

вечный должник!

Ученый так удивился, несмотря на все обещания, каких

себе надавал, что спросил:

-- А какие у вас намерения?

-- Серьезные, -- повторил указатель. -- Да, это

может показаться странным, но, поверьте, у меня

было время их обдумать. Я решил соединить с ней

свою судьбу!

-- Но... -- пробормотал ученый...

-- Не отговаривайте меня, -- вздохнул указатель, --

я твердо решил!

-- А скажите, -- ученый был совершенно сбит с толку, --

что же выйдет из... из такого союза?

-- Послушайте, -- вспылил указатель, так что над его

ногой поднялась тучка пыли, -- я уже не маленький,

ведь я вам сказал. Я помню тот день, когда королеву

Неклементину затянуло в Тоннель!

-- Постойте, -- тихо попросил ученый, но указатель,

похоже, стоять спокойно уже не мог:

-- Я помню те времена, когда Кротовые Норы возникали

и тут, и там, путешественники искали их на свой страх

и риск, и это было разрешено! Указатели появлялись

и исчезали вместе с Норами, несерьезные, однодневки;

хотя иногда я думаю, может быть, они были счастливы... --

и он поднял глаз к небу.

-- А... -- сказал ученый, воспользовавшись паузой, -- а...

-- Вы, конечно, хотите сказать, что я увлекся, и эти

детали вас не интересуют, -- горько заметил указатель,

покачав табличкой с надписью "Площадь Бесчеловечная".

-- Нет, нет, -- живо возразил ученый, подходя ближе, --

наоборот!

Но указатель не слушал возражений:

-- Конечно, -- он сказал, -- я знаю, что такие решения

ведут к серьезным последствиям. Но мое я принял, и

это бесповоротно. Так что -- смелее, скажите ей! --

и он посмотрел на ученого своим глазом.

-- Хорошо, -- сдался ученый. -- Но как я ее найду?

-- Ах, простите, -- смутился указатель, -- мы, влюбленные,

так легко упускаем подобные мелочи! У нее тонкая полосатая

ножка, и такой милый внимательный взгляд...

-- А что написано на ее табличке? -- спросил ученый.

-- Позвольте... одну минуту... -- указатель задумался. --

Да, без сомнения! Она указывает на Апельсиновую Рощу.

Конечно, если она... если она не предпочла мне... если

она еще не дала слово... но это невозможно, я уверен!

-- Так, -- сказал ученый. -- А скажите... когда она

предпочтет вас...

-- У меня есть основания на это надеяться и даже

рассчитывать, -- прервал его указатель. -- Вы хотите,

чтобы я изложил их вам?

|

|

-- Так, -- снова сказал ученый, -- а что же будет

с Апельсиновой Рощей?

-- Ну, Роща будет где-то еще, или исчезнет, это ведь

бывает по-разному. Я так думаю, многие указывают на

нее, так что она останется, быть может, на прежнем

месте.

-- А Площадь Бесчеловечная? -- спросил ученый. -- Она

может исчезнуть?

-- Так-то да, -- начал было указатель...

-- Судя по ее названию, -- заметил ученый, -- она должна

быть весьма многолюдной. И она может вот так вот исчезнуть

со всеми людьми, по воле двух указателей?

-- Странно вы судите по названию, -- бог весть почему

обиделся указатель, -- на Площадь, конечно, изредка

забредают путешественники, но в основном ее населяет

мой народ. Указатели, плакаты, транспаранты. Я сразу

понял, что вы издалека.

Указатель соврал. До сих пор он и не задумывался,

откуда взялся этот странный прохожий.

-- Не сомневался в вашей проницательности, -- съязвил

ученый.

В небе, розоватом в силу каких-то небесных причин,

затевалась смена погоды: здоровенная туча приближалась

с запада. Туча как туча, темная, клочковатая, и гнал

ее ветер, пока еще никак не ощущаемый у земли, но что-то

в ней заставляло насторожиться.

-- Мне нужно идти, -- сказал ученый, -- хотелось бы

обогнать тучу.

Указатель поднял к небу свой глаз.

-- Опять, -- сказал он. -- Налет посуды-оборотня.

Бегите! Помните о моей просьбе!

-- Как? Посуды-оборотня?! -- ученый, не успев сделать

шага, остановился.

-- Да бегите же! -- нетерпеливо вскричал указатель. --

Посуда-оборотень, вер-чашки, вер-ложки, вер-бокалы,

вер-кастрюли, наконец! Совершенно дикие! Никогда

не знаешь, что и куда им взбредет!

Ученый побежал туда, куда, как он помнил, указывал

указатель. (Сейчас-то указатель смотрел в небо,

как если бы там и располагалась площадь с его

таблички, и к тому же неодобрительно цокал длинным

чернильного цвета языком.) Мостовая, по которой

бежал он, была странная -- откуда-то он знал, что

это городская улица, но находилась она посреди степи,

и если по сторонам ее попадались дома, то они напоминали

курганы. Мысли у него в голове были непривычно маленькие,

легкие, чем-то похожие на мух.

"Что может взбрести кастрюле? -- думал ученый. --

И куда оно может ей взбрести? Наверное, под крышку,

если в полете крышка не потерялась. Туча уже близко,

потому что кастрюли летают быстро. Когда же

кончатся сто хвостов? Я бегу и бегу, и до сих

пор не встретил ни одного хвоста."

И тут он, действительно, встретил хвост. Понял он

это, поднимаясь с мостовой и потирая коленку. Хвост

был лисий. Он лежал поперек дороги и коварно

хихикал.

-- Вы -- хвост? -- глупо спросил ученый, забыв

на минуту, как он спешил.

Хвост, видимо, был веселый. Он ответил:

-- Да, -- и тут же запел себе под нос что-то вроде, --

Я хвост, да я прохвост, да я перепроперехвост!..

-- Я об вас споткнулся, -- с укором сказал ученый.

-- Ничего, -- ласково ответил хвост, -- я привык.

Ученый бросил еще один взгляд на хвост, безмятежно

протянутый через дорогу. Он был ярко-рыжий, и за

время лежания ничуть не запылился.

-- Я пойду, -- сказал ученый. -- Мне надо бежать.

-- Смотрите под ноги, -- предупредил его хвост.

Ученый побежал, думая о том, что еще в детстве

совет "смотреть под ноги" казался ему невыполнимым.

Если бежишь и пытаешься смотреть себе под ноги,

то падаешь обязательно. Конечно, эти слова --

как все советы, которые дают детям -- значили на

деле что-то другое. Иногда удается в конце концов

понять, что, а иногда нет. Вырастаешь и просто

передаешь неразгаданный совет детям, если под

руку подвернутся.

|

|

-- Тут ты прав, -- прокрутившись вокруг своей

оси и покачавшись вправо-влево, смущенно ответил

таз. -- Я, действительно, запылился.

-- Да я и сам запылился, -- махнул рукой ученый, --

здесь же у вас вихри и ураганы. Я не об этом.

-- А о чем? -- спросил таз.

-- Откуда таз может знать про Трофа? У вас что,

все тазы о нем знают?

-- Но ведь я, -- сказал таз, -- не простой таз.

Я таз-прорицатель.

По бокам его со звоном шлепнулись несколько кружек.

-- Хи-хи, ха-ха-ха, -- задребезжали они, -- жестянка

опять дурит! Никакой он не прорицатель, не слушай

его, приятель! Он просто псих, крышу ему ветром

сдуло и в болото окунуло, плюх и плих! Вообразил

себя прорицателем!

Таз смущенно молчал. Кружки принялись как бы невзначай,

подпрыгивая, толкать его в круглые бока.

-- Он, может, и не прорицатель, но и я вам не приятель, --

сердито сказал ученый. -- Не лезьте к нему.

-- А тебе-то что? -- спросила белая кружка с отколотой

эмалью возле ободка и еще в одном месте, у самой ручки.

-- Как это нам не лезть к нему? -- в то же самое время

спросила другая белая кружка, очень похожая на первую,

только эмаль у нее была отколота в другом месте. --

Это наша прямая обязанность!

-- Мы -- санитары! -- сказала третья такая же кружка.

-- Давайте, я угадаю, -- предложил ученый. -- Вы --

санитары в клинике для душевнобольных?

-- Ага, для психов, -- сказали кружки.

-- И в то же время вы кружки-оборотни? -- продолжал

ученый, тщательно подбирая слова. -- По совместительству?

-- Ну елки, ты что, сам не видишь? -- спросили кружки. --

Псих, что ли?

-- Вон кофейная чашечка приземлилась, пошли ее

дисциплинировать! -- закричала одна из кружек, глядя

куда-то вперед по мостовой; тут же они снялись с места

и поковыляли в направлении кружкиного взгляда. Ученый

подумал, что они могли бы и полететь -- но почему-то

не сделали этого.

-- Они правы, -- грустно сказал жестяной таз. --

Они действительно санитары. А я в самом деле... их

пациент.

-- А кофейная чашечка? -- спросил ученый. -- Они что,

правда будут ее дисциплинировать?

-- Надеюсь, ей помогут, -- ответил таз. -- У них там

целый сервиз.

-- Но как же получается, что вы все -- вер-тазы,

вер-чашки, вер-кружки? Простите, если я... -- поспешно

стал извиняться ученый.

-- Да любопытствуйте, -- сказал таз, -- мне-то что.

А кто, значит, вам внушил эту глупость про вер-кружки?

-- Да так, -- ответил ученый. -- Один указатель, -- он

вытер ладонью лоб. Ему показалось, что в этот момент

таз посмотрел на него с завистью. Хотя так это или нет,

судить было трудно. -- А что, он наврал?

-- Не думаю, -- усмехнулся таз. -- Обычное невежество.

Со склонностью, знаете, верить во всякое

сверхъестественное.

-- Ага, ясно, -- сказал ученый. -- Что же, бывает.

А тут, значит, никаких чудес, да?

|

|

Они помолчали.

-- Сказок начиталась ваша фея, -- сказал ученый. --

А с ними знаете как. Я и сам не уверен, что я

в здравом уме.

-- Ну, я-то точно не в здравом, -- заметил таз. --

Только от этого не легче.

-- А зачем вы летаете? -- спросил ученый.

-- Так ведь бесимся, -- просто ответил таз.

-- Да, действительно... -- задумчиво протянул ученый. --

Никаких чудес. Все обычно, можно сказать, рутина.

А какова процедура... расколдовывания?

-- Что? -- удивился таз.

-- Ну, -- сказал ученый, -- теперь, вероятно, юная девушка

должна полюбить вашего главврача, несмотря на то, что он,

значит, того, самовар... полюбить не за то, чем он

кажется, а за внутреннее содержание...

-- Не понял, -- сказал таз. -- Паутина у него внутри.

Ну, можно налить в него воду и как-то, думаю,

вскипятить... Но, честно говоря, никогда не слышал,

чтобы суп из вареных пауков с мушиными шкурками

настолько нравился девушкам.

-- Но тогда... -- сказал ученый. -- Тогда, может быть,

его должна узнать родная мать?

-- Я слышал, -- отвечал таз, -- что его мать давно уже

подала заявку Хранителю Апельсиновой Рощи, чтобы ее

превратили в какое-то там цитрусовое дерево или куст.

И эта заявка уже лет десять как удовлетворена. Так

что вряд ли есть шанс, что она его узнает.

-- А зачем?! -- поразился ученый. -- Зачем она это

сделала?

Таз покачал боками:

-- Редкий психоз.

Ученый почесал в затылке:

-- Мда, непростой случай. Как же быть теперь?

Таз посмотрел на него странно. Ученый вдруг подумал,

что это и само по себе престранная вещь: таз с глазами.

Зрение человека в основном осуществляется в мозгу, для

этого нужно много обрабатывающих устройств, глаз ведь

только улавливает свет -- ну, способствует спектральному

анализу -- остальное совершается в голове. А у таза где

остальное? Здесь все сложнее, может быть, и глаза --

одна видимость. Но они смотрели, передавали чувства

(как определенно казалось). Они бегали. По окружности,

в основном, под большим ободом, но могли немного

двигаться вверх и вниз.

-- А что, -- спросил таз, -- заставляет вас сидеть

здесь? Вы все еще думаете, что мы опасны?

-- Нет, но... -- начал было ученый.

-- У вас ведь были дела на Бесчеловечной Площади? --

перебил его таз.

-- Да вы-то откуда знаете про мои дела? -- спросил

ученый.

-- Я объяснил, -- пробормотал таз, несколько сникнув. --

Точнее, вам объяснили. Я болен. У меня мания.

Воображаю себя провидцем и прорицателем.

-- Насчет мании я усвоил, -- сказал ученый. -- А вот

скажите, какая у вас была до этого профессия?

-- Такая и была, -- спокойно ответил таз.

Ученый смотрел на него во все глаза и молчал.

-- Последний вопрос на прощание, -- наконец, медленно

произнес он, -- имя "Федора" вам что-нибудь говорит?

-- Федора... Теодора... гм. Пожалуй, нет, -- после

некоторого размышления отозвался таз. -- Почему-то

мне представляется, что так должны звать пожилую

даму... Если хотите, попробуйте уточнить у них, --

он кивнул ободком куда-то наверх и вправо.

Ученый поднял глаза и увидел, что его хвостатая

мостовая больше не петляет среди курганов. В этом

месте, где он остановился побеседовать с тазом,

она, скорее, напоминала не слишком широкий бульвар.

По бокам ее были высажены деревья. Листьев не было;

вероятно, в Нетополе стояла поздняя осень или даже

зима, хотя воздух казался теплым. Вместо листьев,

птиц и прочего, что бывает на деревьях, там

сидела посуда. Чугунные сковородки располагались

на нижних, самых толстых ветках. Кастрюли сидели

этажом выше, тарелки -- еще выше, а на самом верху

бокалы из тонкого стекла насаживались на сучья

ножками вверх. Все их внимание, очевидно, было

приковано к собеседникам.

-- Да нет, чего там уточнять, -- сказал ученый. --

Знаете что? Позвольте, я вас платочком вытру. --

Он извлек из кармана клетчатый носовой платок

старого образца. Ученый им гордился. Все давно

уже перешли на бумажные платочки, а он им как-то

не доверял.

Таз подкатился к нему с чрезвычайно растерянным

видом. Ученый взял его за ободок и принялся тщательно

протирать его изнутри и снаружи; пару раз пришлось даже

плюнуть на платок, чтобы отчистить присохший болотный

мох.

Сноп искр был ослепительным. Ученый зажмурился.

Ему на руку попала горячая снежинка и тут же

сорвалась или растаяла, не оставив следа. Деревья

вокруг звенели и дребезжали, как потрясенные

новогодние елки. Ученый открыл глаза. Потом еще

раз крепко закрыл их и помотал головой. Потом

открыл снова.

-- Привет, -- сказал ему писатель, глупо улыбаясь. --

Ты знал, что это я?

-- А ты? -- спросил ученый.

-- Я -- нет.

Они снова посмотрели друг на друга и громко

расхохотались.

-- Придется нам ненадолго сойти с маршрута, --

отсмеявшись, сказал писатель. -- Видишь, вон

блестит? Это, наверное, ручей.

-- Я готов, -- отозвался ученый. -- Но я хочу,

чтобы ты отдавал себе отчет: когда мы их отмоем,

у нас на руках будет сумасшедший дом в полном

составе. Включая буйнопомешанных. Возможно...

Дружный вопль восторга со всех окрестных деревьев

заглушил продолжение этой фразы.

-- Кажется, -- заметил писатель, когда все стихло, --

буйных здесь большинство. Кстати, мой друг, тебе

самому не мешало бы почистить брюки!

-- Я и носовой платок постираю, -- отозвался

ученый язвительно.

Смеясь, они пожали друг другу руки и отправились

напрямик к ручью. Следом за ними, отчаянно галдя,

с деревьев снимались тучи столовых сервизов, кухонной

утвари, мелких обеденных приборов. В хвосте процессии,

смущенно оглядываясь по сторонам, брел на четырех

ножках большой пыльный самовар, слегка запачканный

сажей.

|

|

Хвост поморщился и слегка отстранился от второй ноги

ученого, которую, действительно, как бы невзначай

обхватил кольцом.

-- За такие, с позволения сказать, ноги, -- ответил он, --

пусть цепляются бельевые веревки. Уважающий себя хвост

не станет мараться.

Ученый оглядел свою штанину. Она и правда была в дорожной

пыли.

-- Слезь с моей левой ноги, -- сказал он писателю. --

Понимаете, -- снова обратился он к хвосту, -- вы же и

лежите неравномерно: то в двух шагах друг от друга,

то в сотне. Как же в вас можно длину измерять?

-- Длину, -- ответил хвост, -- измеряют не в шагах,

а в хвостах.

-- Да об хвосты, об вас, то есть, только спотыкаются! --

воскликнул ученый.

-- Послушай... -- снова начал было писатель, обращаясь

к нему.

-- Споткнуться о хвост -- это событие, -- терпеливо

объяснил свиной хвост. -- В таких событиях и измеряют

длину. Если это длина дороги.

-- Гм... Вот как, -- гнев ученого как рукой сняло. Он

задумался. И повернулся к писателю:

-- Я, кажется, понял...

-- Пожалуйста, извините нас, -- перебил его писатель.

Он обращался к хвосту. -- Мы не здешние.

-- Это я заметил сразу, -- усмехнулся хвост.

-- Да, простите, -- рассеянно сказал ученый.

-- Ну... если вы так просите... -- хвост как будто

смутился.

Ученый кивнул ему, взял писателя под руку и подтолкнул

его вперед.

-- Я понял! -- повторил он. -- Понял, откуда хвосты!

-- Этот, например, был от свиньи, -- писатель пожал

плечами. -- Не тащи ты меня, пожалуйста, под руку,

я пойду сам. Не маленький.

-- Я понял, -- в третий раз сказал ученый, -- зачем

измерять дорогу в хвостах! Смотри. Здесь это обычное

дело -- фея или уж я не знаю кто произносит проклятие,

а дальше все происходит по ее слову. И все мучаются.

Ну или просто живут.

-- Ну и что?

-- Она, может, и сама не знает, как это будет выглядеть,

сказала и пошла... -- вдруг добавил ученый.

-- Ты давай к делу, -- посоветовал писатель. --

Обдумать права и обязанности фей мы еще успеем,

если доживем.

-- Да я все сказал уже, -- с досадой ответил ученый. --

Ну, что-то тут случилось, фею рассердил человек, или

зверь, или бревно какое-нибудь, или сама эта мостовая.

И она его прокляла. Если это, допустим, пешеход был,

сказала -- "и пока о сто хвостов не споткнешься..." --

или: "пока сотню хвостов не оборвешь..." Вот вся

эта конструкция с тех пор и возникла.

-- Хорошо придумал, -- похвалил писатель. -- Похоже

на то, как тут все работает. -- И он хитро прищурился. --

Я вот думаю, а давно ли кое-кто зажимал уши при

слове "фея" и решительно не верил ни в какие

проклятия?

Ученый поморщился.

-- Все это, -- он сказал, -- вопросы терминологии.

И тут они оба споткнулись.

-- Что это? -- изумился писатель.

Тонкий шнурок, уходивший двумя своими концами

в далекую бесконечность -- один вперед по дороге,

все ближе припадая к обочине, другой куда-то вправо,

тоже вытягиваясь в прямую -- приподнялся в месте

своего закругления и хлестнул путешественников

по ногам. Сделав это, противно захихикал.

-- Чей это хвост?! -- писатель поднялся и,

потирая ногу, потянулся было потрогать странный

шнурок.

Ученый задержал его руку:

-- Это хвост Парето. Бежим!

|

Говоря последние слова, кот таял в воздухе. Лапы,

хвост, грузное туловище исчезали на глазах, как бы

размазываясь некрасивым пятном. "Сейчас одна

улыбка повиснет тут," -- с раздражением подумал ученый;

его тошнило. Но и сама улыбка быстро исчезла,

сверкнув зубами. Ученый остался один. Вокруг

него нарисовалась болотистая местность на сером

свинцовом фоне; пожалуй, что-то было в этом унылом

зрелище, цепляло за сердце. Только несколько портил

вид рассыпанный по кочкам, по извилистым корягам, по

мелким кустикам с красными и желтыми ягодами подмокший

грязновато-белый порошок. "Для чего он здесь? --

рассеянно подумал ученый. -- Удобрения? Магия

какая-то?" -- и тут же, рассердившись на себя,

приподнялся и сел. Сидеть был мокро. "Легко же

я готов списать все на магию. Леность ума, уходящего

от объяснений! "Магия" -- из всех самое неинтересное."

Настоящие ученые думают так, и тут с ними не сговоришься.

На то у них есть причины. А на самом деле магия -- это

искусство говорить правду.

Говоря последние слова, кот таял в воздухе. Лапы,

хвост, грузное туловище исчезали на глазах, как бы

размазываясь некрасивым пятном. "Сейчас одна

улыбка повиснет тут," -- с раздражением подумал ученый;

его тошнило. Но и сама улыбка быстро исчезла,

сверкнув зубами. Ученый остался один. Вокруг

него нарисовалась болотистая местность на сером

свинцовом фоне; пожалуй, что-то было в этом унылом

зрелище, цепляло за сердце. Только несколько портил

вид рассыпанный по кочкам, по извилистым корягам, по

мелким кустикам с красными и желтыми ягодами подмокший

грязновато-белый порошок. "Для чего он здесь? --

рассеянно подумал ученый. -- Удобрения? Магия

какая-то?" -- и тут же, рассердившись на себя,

приподнялся и сел. Сидеть был мокро. "Легко же

я готов списать все на магию. Леность ума, уходящего

от объяснений! "Магия" -- из всех самое неинтересное."

Настоящие ученые думают так, и тут с ними не сговоришься.

На то у них есть причины. А на самом деле магия -- это

искусство говорить правду.